5GネットワークにおけるBTS電源モジュールの要件を理解する

なぜ基地局送受信装置(BTS)のワークロードにはダイナミックな電力効率が求められるのか

5G基地局の負荷は実際にはかなり変動しており、待機状態(何も処理していない状態)では約300ワット程度ですが、混雑時では1500ワットを超える場合もあります。この負荷変動は、これらの基地局の運用コストおよび環境負荷に直接影響を与えます。従来のネットワーク構成では電力需要が異なる形で分散されていましたが、5G技術はミリメートル波信号と「マッシブ・ミモ(Massive MIMO)」と呼ばれる大規模アンテナアレイに大きく依存しており、電力消費の大部分が特定の部品——すなわち無線周波数ユニット(RFU)またはAAU(Active Antenna Unit)——に集中します。これらのコンポーネントは、各基地局における総消費電力の半分以上を占めています。また、これらの電源装置が定格出力で動作していない場合、エネルギー効率が低下し、最適な状態で運転されていないときには最大で約40%もの電力が無駄になることがあります。そのため、現代の電源モジュールには、リアルタイムの監視システムを通じて、現在の運用状況に応じて効率レベルを動的に調整する機能が求められます。すなわち、トラフィックが少ない静穏期にはエネルギー使用量を抑制しつつ、ネットワーク容量に対する需要が予期せず急増した際にも即座に高出力モードへと切り替えられるよう、常に準備が整っている必要があります。

熱的制約と信頼性:接合部温度がパワーモジュールの寿命に与える影響

接合部温度は、パワー・モジュールの寿命を決定する上で極めて重要な役割を果たします。半導体の場合、100℃を超える温度が10℃上昇するごとに、その寿命は半分に短縮されます。小型化された5G基地局では、GaNおよびSiC素子に対して特に厳しい熱的課題が生じます。これは、これらの素子が著しい熱応力を発生させるためです。高周波信号処理と非効率な電圧変換が組み合わさることで問題が生じ、特に受動冷却方式がその限界に達した場合には顕著になります。このような状況は、電気遷移(エレクトロマイグレーション)の進行を加速させ、材料の劣化を早めます。実際の現場データによると、125℃を超えて動作するパワー・モジュールは、安全な温度範囲内で運用されるものと比較して、年間の故障率が約35%高くなります。企業が放熱フィンの設計改良や強制空冷システムといったスマートな熱管理戦略を導入すると、通常、ホットスポットの温度を平均して約22℃低減できます。こうした改善は、素子の保護のみならず、年間の冷却エネルギー消費量を約18%削減することにも寄与します。性能と温度制御の間で適切なバランスを見出すことは、これらのシステムを長期間にわたり信頼性高く運用し、過度な保守コストを回避するために引き続き極めて重要です。

実世界のBTS動作状態におけるパワーモジュール効率の評価

動的電力プロファイルの測定:3GPP TR 36.814ベンチマークを用いたアイドル、部分負荷、ピーク負荷時

電源モジュールが本当に良好に動作するかどうかを正確に把握するには、業界で認められた3つの主要なBTS動作状態を通じてテストする必要があります。すなわち、何も動作していない状態(アイドル状態)、40~70%の容量で中程度の負荷で動作している状態(部分負荷状態)、およびユーザーが100%のフル容量で使用している状態(ピーク負荷状態)です。このテストには、現実的な5Gトラフィックシナリオを作成するための優れたベンチマークを提供する「3GPP TR 36.814」規格が活用されます。そして驚くことに、これらの動作モード間でのエネルギー消費量の差は60%以上にも及ぶことがあり、これは非常に大きな差異です。システムがアイドル状態にあるとき、高効率なモジュールは必須の制御機能を維持しつつ、過度な電流を引き込まないため、待機時の無駄なエネルギー消費を大幅に削減します。部分負荷下でのテストでは、電圧レギュレーションが小さな電力スパイクにいかに対応できるかを評価し、スイッチング損失を過度に発生させないかを確認します。ピーク負荷時には、熱による出力制限(サーマル・スロットリング)や電力変換効率の低下といった問題を検出します。設計が不十分な場合、単に待機しているだけで毎時300ワット以上もの電力を無駄にしてしまう可能性があります。また、ハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)による特別なシミュレーションを用いることで、急激な変化に対するシステムの安定性を検証し、無線性能を損なう電圧オーバーシュートを防止できます。こうしたさまざまな動作状態を網羅的にテストすることで、モジュールが実際のネットワーク環境においても効率的に動作することを保証でき、これは運用コストに直接影響を与えるだけでなく、機器の過熱を防ぐ上でも極めて重要です。

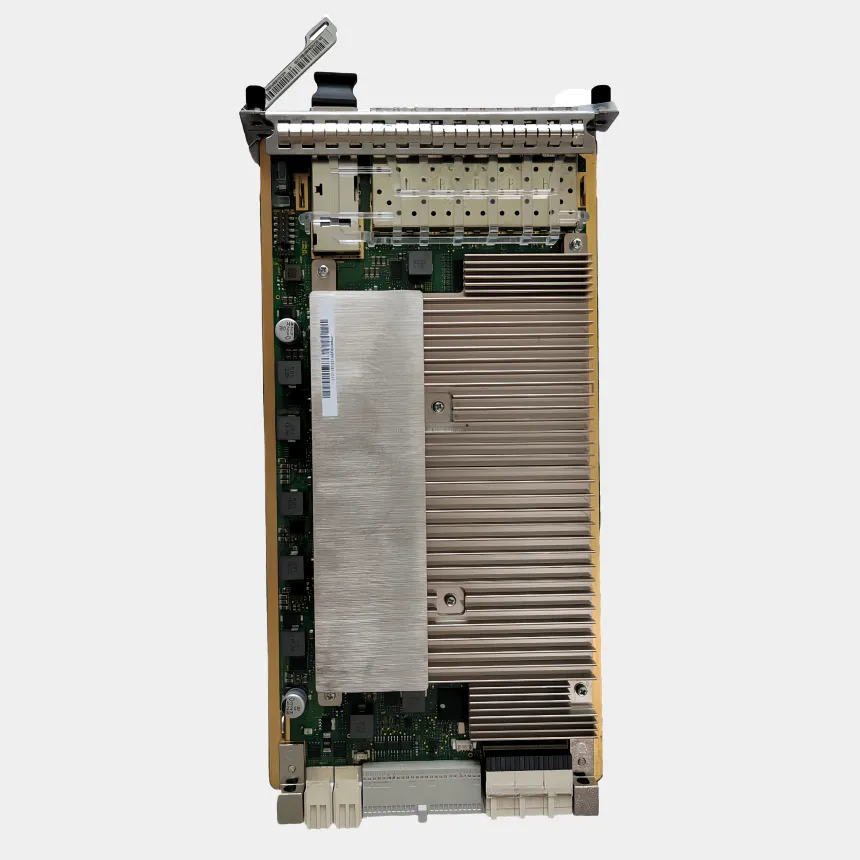

BTS電源モジュールにおけるハードウェアレベルの電力管理機能の評価

最新の基地局トランシーバー局(BTS)電源モジュールは、5Gの動的な電力要件を満たすために専用設計されたハードウェア機能を統合しており、応答性、効率性、および熱的耐性のバランスを実現しています。

スリープモード性能:GaNベース電源モジュールにおける遅延対エネルギー削減

窒化ガリウム(GaN)技術により、アクティブ状態と低消費電力スリープ状態との間で高速な切り替えが可能となり、基地局(BTS)が信号を積極的に送信していない際の無駄なエネルギー消費を削減できます。ただし、課題もあります。システムがディープスリープモードに入ると約70%のエネルギーを節約できますが、その代わりに再起動までに約5~8ミリ秒の時間がかかります。一方、ライトスリープ状態を維持すれば、1ミリ秒未満というほぼ即時的な応答性を確保できますが、省電力効果はそれほど大きくありません。こうした状態間の頻繁な切り替えは、加熱・冷却サイクルの繰り返しによって部品温度を上昇させ、長期的な信頼性にも悪影響を及ぼします。通信事業者は、自社の運用状況において何が最も重要であるか(例:ミッションクリティカルな超信頼性・超低遅延通信サービスには極めて迅速な応答性が必要、あるいは広範囲カバレッジを担う基地局では、やや長い起動時間を受け入れても可能な限り最大の省エネを優先するなど)を踏まえて、これらのスリープパラメータの設定を判断する必要があります。

最大22%のピーク削減を実現するためのアダプティブ電圧スケーリングおよび電力ディスカウント技術

ダイナミック電圧周波数スケーリング(DVFS)は、プロセッサがその時点で実際に実行している処理内容に応じて、プロセッサへ供給される電力の量を常に調整する仕組みです。このシステムは、ワークロードの将来の変化も予測し、データトラフィックが一時的に静穏になるタイミングを把握して、その際に安全に電圧を低下させることで、全体として約12~18%のエネルギー削減を実現します。さらに、この技術に「パワーディスカウンティング」と呼ばれる手法を組み合わせると、効果がさらに高まります。パワーディスカウンティングとは、プロセッサが一時的にアイドル状態となるごく短い瞬間(マイクロ秒単位)に、わずかに電圧を下げることを指します。この二つの技術を併用することで、ピーク時の消費電力を最大22%まで削減できる場合があります。サーバーや機器が密集する都市部においては、このような内蔵型の省エネルギー対策が極めて重要です。従来の冷却ソリューションでは、多くの場合、十分な効果が得られなくなっています。その理由は、設置スペースを取りすぎたり、適切に導入するためのコストが高すぎたりするからです。

持続可能なBTS展開のためのモジュールレベルでの省エネルギー戦略の比較

エネルギー効率向上策をモジュール化された構成要素に分解することで、基地局トランシーバー・ステーション全体の環境負荷を大幅に低減できます。エンジニアがDC-DCコンバータ、デジタル制御装置、熱管理ユニットなどの要素を個別に分離すると、各部品を単独で最適化できるようになります。これは従来型の一体型システムでは実現不可能なことです。たとえば、階層型電力管理(Tiered Power Management)を採用した場合、ローカルサブコントローラがモジュール単位での効率を、モジュールの自動スリープ開始タイミング調整などの手法で制御します。同時に、メインコントローラが全体システムにおける電力配分のバランスを管理します。GSMAが2023年に実施したいくつかの現地試験によると、この構成により、待機時の無駄なエネルギー消費を約19%削減できます。また、各電源モジュールを熱的に独立させることで、熱が機器全体に伝播するのを防ぎます。その結果、過剰な冷却対策を必要としなくなり、冷却コストを約30%削減できます。さらに、各構成要素を個別にスケールアップ・ダウンできる点も、長期的なネットワーク計画において大きな利点です。通信事業者は、特定の部品が高負荷下で性能低下を始めても、システム全体を交換する必要はありません。ピーク負荷対応コンバータなど、問題のある部分のみを交換すれば済みます。こうした運用を10年間継続すると、拠点ごとに8~12トンの電子廃棄物を削減できます。これらの改善により、ハードウェアの寿命が延び、カーボンフットプリントが低減され、進化する5G技術に伴って生じる新たな電力需要にもより柔軟かつ的確に対応できるようになります。